プロが教える! 電子申請導入のポイント

第7回

手続き申請時の「事業主」の考え方は?

電子証明書にも注意しましょう。

- #社会保険

- #雇用保険

- #労働保険

- #事業主

- #電子証明書

ここがポイント!

- 事業主とは代表者を指すが、社会保険(健康保険・厚生年金)の場合のみ、支配人(支店長や工場長など)を事業主として設置が可能

- 事業主でない支配人(支店長や工場長など)が代わりに申請する場合、代理人選任届と代理人名義の電子証明書が必須

- Charlotteなら、電子証明書を普段は利用していなくても、電子申請を行うことが可能

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

社会保険・雇用保険・労働保険の申請には「事業主」に関する情報が多く必要となります。

今回は手続きにおける事業主の考え方と代理人にて申請をする場合の注意点についてお伝えします。

目次

1. 手続きにおける「事業主」の概念とは

原則、事業主は「法人の代表者」(代表取締役)を指します。

ですが、事業所によっては「支店長」「工場長」など、支配人と言われる方々の名前で申請手続きを行っているというケースもあります。

その方法は、次の2つの場合に可能となります。

① 支配人を事業主の代理として登録

多く実施されているケースがこちらです。

上記の通り、通常、事業主は「法人の代表者」(代表取締役)が事業主となりますが、支社や支店、工場が多い企業は、実務上事業主が申請手続きを行うことは難しいです。

このような場合、支配人(支店長や工場長など)を「代理人」として登録します。

具体的な登録手順は、下記の通りです。

- 労働保険・雇用保険:

「労働保険代理人選任届」を労働局へ提出 - 健康保険・厚生年金保険:

新規適用届時に申請する場合、「新規適用届」の代理人欄に代理人氏名を記載し、法務省へ提出

新規適用届提出後に代理人申請を行う場合、「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」を年金事務所へ提出

※ 一部ローカルルールで電子申請をする場合、窓口(紙)申請ではなく電子で代理人選任届の申請を行わなければならない地域があります。

②支配人を事業主として登録

社会保険(健康保険・厚生年金)の場合のみ可能であり、雇用保険や労働保険の場合は、認められていないケースです。

支店や工場開設時に登記簿謄本上、支配人(支店長や工場長など)を事業主として登記することで、事業所ごとの手続きは、支配人を事業主として各種手続き申請が可能となります。

この場合、会社の代表取締役の名義で申請しようとすると、逆に代表取締役を代理人選任届で代理人として登録する必要があります。

2. 手続き申請時の事業主名(代理人名)= 電子証明書の名義となる

紙で手続き申請を行う場合は、会社印を押印し、申請をしていました。

電子申請を行う際は、その「印鑑」と「印鑑証明書」の代わりになるものとして電子証明書を利用することになります。

電子証明書は、電子的に身分や所属組織を証明するものです。

手続によっては、電子申請を行う際に、申請データに対し「電子署名」を行う必要があります。電子署名を行うには 各種認証局が発行する「電子証明書(電子署名用証明書)」を事前に購入する必要があります。

※e-Gov電子申請サービスで利用可能な電子証明書発行認証局については、e-GovHPを参照ください。

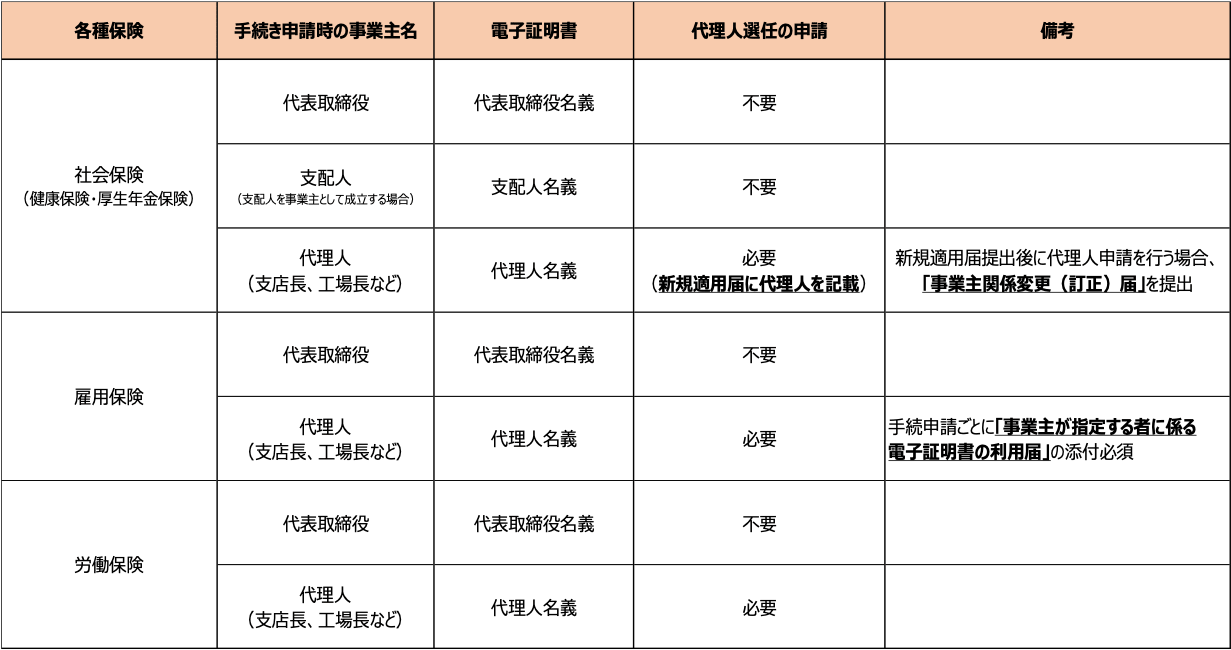

社会保険・雇用保険・労働保険の申請を行う際は、事業主で申請を行うか・代理人で申請を行うかのどちらかで 必要となる電子証明書の名義が異なります。

手続き申請時の事業主名(代理人名)= 電子証明書の名義としなくてはなりません。

したがって、事業主の代理として支配人(支店長や工場長など)申請を行う場合、「代理人名義の電子証明書」の取得が必要です。

表1

<豆知識>

労働保険・雇用保険・社会保険を新規で成立する場合、法人の代表者名でないと手続き申請はできません。

ですが、工場や支店を開設し、成立後は支配人による申請を行いたい場合は以下の登録手順方法をご確認ください。

① 労働保険 保険関係成立届(代表取締役名で提出)

② 雇用保険事業所設置届(代表取締役名で提出)

※ 上記①②の手続き申請時、または完了後、代理人選任届を労働局へ提出(事業主の代理として登録)

③ 健康保険・厚生年金保険新規適用届(代表取締役名で提出)

※ 上記③の手続き申請時に新規適用届内の代理人欄へ代理人氏名を記載し、年金事務へ提出(事業主の代理として登録)

または、登記簿謄本上支配人として登記し、法務省へ提出(事業主を支配人として登録)

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

事業所単位の電子証明書(支配人名義の電子証明書)をCharlotte(シャーロット)内で登録が可能になります。

※ 2021年1月末にリリース予定

※ 現在、複数の法人会社(グループ会社)の電子証明書の登録は可能です。

今までの紙申請時の運用を変えたくない企業にとってはCharlotte(シャーロット)を利用し、電子申請に切り替える1つの選択肢としてご検討いただけるのではないでしょうか。

3. 電子証明書について

電子証明書にはカードタイプとファイルタイプの2種類あります。

- カードタイプ …… 専用のカードリーダをPCに接続する必要があります。

- ファイルタイプ …… 通常のファイルと同じですので、コピー等でシステム的に複製は可能ですが、誰がどのように使ったのかが管理できなくなるため、USBに入れて物理的に管理されているケースが多くあります。

電子証明書は、会社印と同じような効果がありますので、取り扱いには十分な注意が必要です。

全国の支社や事業所で社会保険の電子申請を行う場合、その手続きを行う事業所数分の電子証明書が必要となるため、管理面・維持費面を考えると、電子申請の普及を阻害する原因としてもあげられておりました。

さらに、電子証明書には「失効」という状態が発生します。

【電子証明書の主な失効例】

- 電子証明書の期限が切れた場合(電子証明書では購入時に期限を決めて購入が可能)

- 登記情報が変更した場合(会社名が変更・代表者が交代など)

失効した場合、再発行の手続きと費用が必要となります。

※e-Gov電子申請サービスで利用可能な電子証明書発行認証局については、e-GovHPを参照ください。

電子証明書が失効してしまうと、新たな電子申請ができなくなるだけでなく、申請中の手続きの照会や公文書の取得ができません。

更新期限の管理が重要となってしまいますが、なかなか期限管理は怠りがちになります。

このように電子証明書にはさまざまな課題があり、社会保険の電子申請を導入・運用するためには課題をどのように解決するのかが重要です。

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

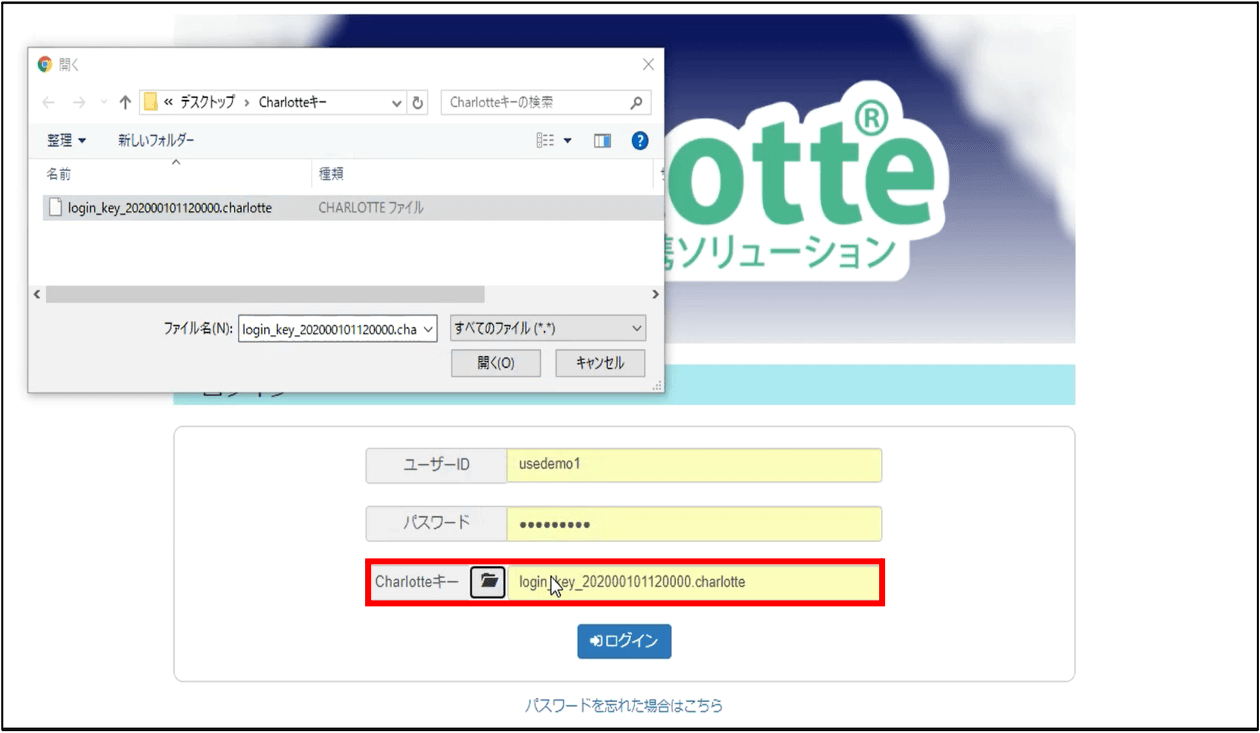

ファイルタイプの電子証明書を「最初」と「更新時」のみ利用し、「Charlotteキー(特許出願中)」を生成することで、電子証明書を普段、利用しない運用が可能になります。

Charlotteキーの運用により、上記のような電子証明書の課題をクリアできる具体的な機能を4つご紹介します。

① 紛失のリスク回避

Charlotteキーは、電子証明書の情報を含みながらも、Charlotte(シャーロット)以外での利用ができないため、紛失時のリスクがありません。

② 期限管理サポート

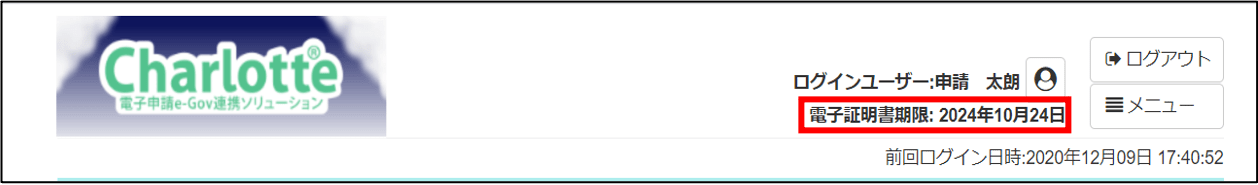

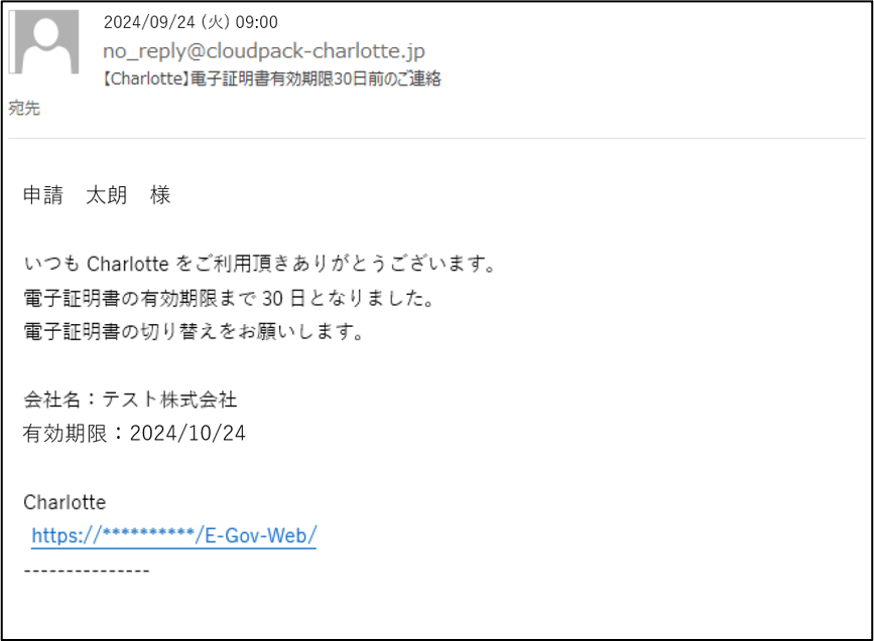

電子証明書の期限管理のサポート機能があり、証明書有効期限が切れる一ヵ月前からアラートします。※Charlotte画面1

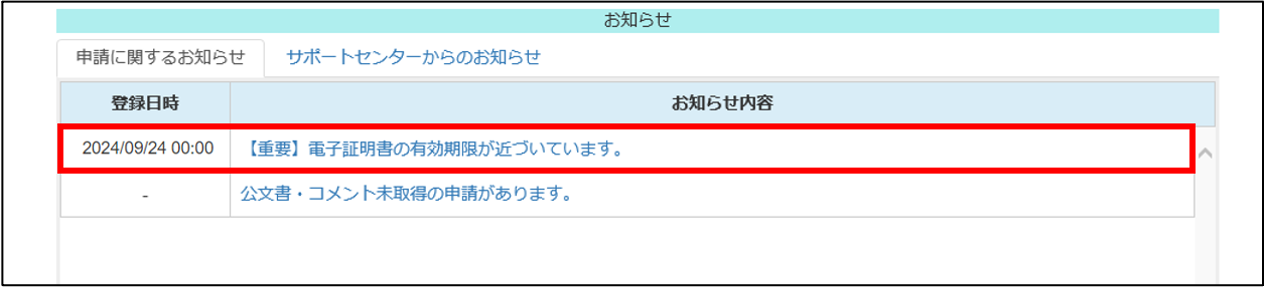

また、メールでも期限切れが迫っていることが通知されますので、切れる前の更新に気付きやすい仕組みが提供されています。※図1

Charlotte画面1

Charlotte画面2

図1

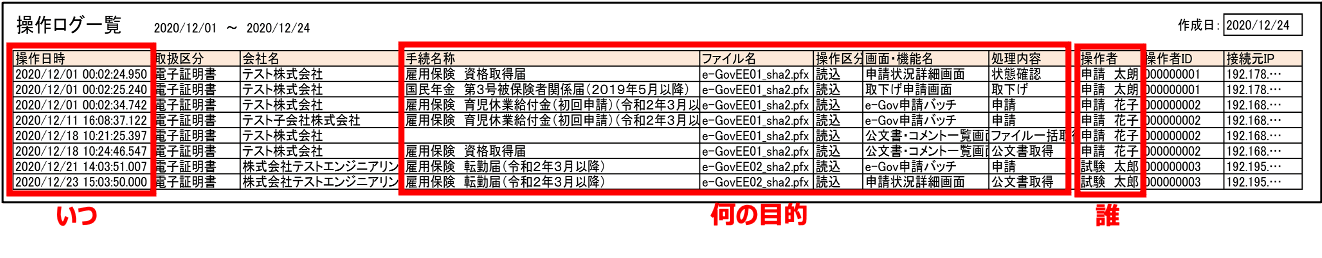

③ 利用履歴管理

電子証明書を利用する処理全て、ログ管理されます。「いつ、何の目的で誰が電子証明書を利用したのか」を自由に確認が可能なため、不正利用の防止・管理にも貢献できます。

図2

④ 電子証明書の自動添付

Charlotteキーをログイン時に設定するだけで、手続き申請時に自動で電子証明書が添付されます。

※ 添付書類をつける場合にも、電子証明書を設定する必要はありません。

Charlotte画面3

まとめ

複数の拠点がある会社では、すでに代理人申請により、各支配人名義での申請対応をされている会社が多いと思います。

従来は法人代表者の情報で全て申請が可能となりますので、電子申請と電子証明書の仕組みをうまく利用すれば、複数拠点分の印鑑や電子証明書を準備する必要はありません。

これらをうまく利用することで、今まで以上に手続き業務のコスト低減や稼動の効率化が実現するでしょう。