プロが教える! 電子申請導入のポイント

第17回

従業員の年齢により発生する手続きは整理できていますか?

整理を行い、電子申請を活用しましょう。

- #社会保険

- #雇用保険

- #ハローワーク

- #健康保険組合

- #年金事務所

- #年齢ごと

ここがポイント!

- 40歳以降、年齢ごとに発生する手続きがある

- 60歳で雇用条件に変更がある場合、発生する手続きがある

- 退職された従業員から「60歳到達時等賃金月額証明書」を求められる場合がある

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

会社では、従業員の方が特定の年齢をむかえたタイミングで、社会保険の手続きや給与計算の変更が生じます。

それぞれ細かい点で、対応が異なってきますので注意が必要です。

今回は、特定の年齢ごとに生じる手続きなどの注意点についてお伝えします。

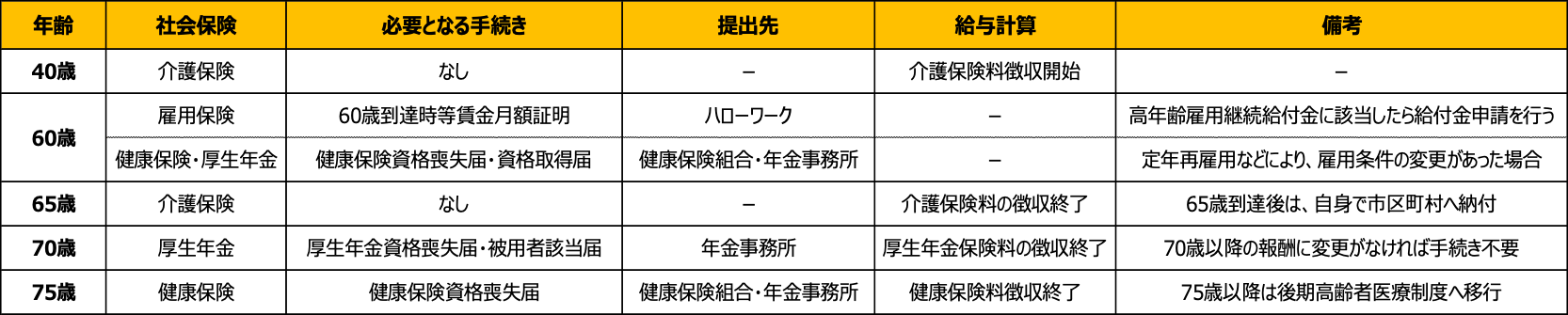

1. 年齢ごとに発生する手続きとは?

具体的には「40歳」「60歳」「65歳」「70歳」「75歳」になった時点で、変更や手続きが生じます。

表1

※ 雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入している方を対象としています。

2. 会社が行う主な手続きについて

60歳の手続き

①60歳到達時等賃金月額証明書の申請

60歳に到達した際に所属していた会社で手続きを行う必要があります。

定年再雇用により、60歳以降の雇用条件が変更となり、賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合

高年齢雇用継続給付金の申請が可能となります(雇用保険の被保険者期間が通算で5年以上あること)。

②社会保険の同日得喪手続き(健康保険・厚生年金資格喪失届・資格取得届)

60歳の定年後に嘱託社員として同じ会社に再雇用され、報酬に変更(1等級でも下がれば)があった場合に申請が可能です。

一旦、定年退職があったとして喪失届の提出を行い、新たな雇用条件を締結し、資格取得届の提出を行います。

※ また、60歳以後、嘱託契約の契約更新の度に報酬の変更がある場合、同日得喪の手続きが可能です。

※ 申請の際、就業規則の写し(定年の定めの箇所)、雇用契約書の写しなどが必要です。

70歳の手続き(70歳到達届)

①厚生年金資格喪失届の申請

厚生年金保険に加入する従業員が、在職中に 70 歳に到達し、70 歳到達日(誕生日の前日)以降も、継続して同じ会社に雇用される場合、行う手続きとなります。

②70歳被用者該当届の申請

70歳以上となると厚生年金の被保険者ではなくなるため、保険料の徴収は行われませんが、就業され、報酬を受け取るのであれば被用者とされ、その報酬に応じて年金受給額の調整が行われます。

※ ①と②ですが、70歳以降、報酬の変更が発生しないのであれば、手続き申請は不要です(報酬の変更がある場合、届出が必要)。届出省略となり、会社に決定通知書が送付されてきます。

※ また、70歳以降被用者となった場合でも算定基礎届・月額変更届、賞与支払届の対象となった場合は届出が必要です。

75歳の手続き

①健康保険資格喪失届の申請

75歳に到達すると、健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行するため、資格喪失の届出が必要です。

※ 被扶養者の方が75歳の到達した場合は健康保険被扶養者異動届の申請が必要です。

3. 実務上でのお話

年齢ごとに気を付けなければならない保険料控除や手続きについては、人事管理ツールのソフトや給与計算ソフトを利用していれば、対象の従業員の方が一定の年齢をむかえる際、通知してくれる機能があり、給与計算の際に保険料控除を漏らしてしまうことや、手続き申請を忘れてしまうことは多くはないかもしれません。

ただ、その中でも「60歳到達時等賃金月額証明書」の手続きは、従業員の報酬が60歳以後(定年再雇用などで)下がらず、高年齢雇用継続給付金の対象とならない場合(賃金が75%未満に低下しない)、手続き申請を行わない場合があります。

しかし、その方が転職をし、転職先の会社で報酬が下がった場合、高年齢雇用継続給付金の申請対象となることがあります。

その場合、「60歳到達時等賃金月額証明書」の申請手続きは、60歳到達時に在籍していた会社が行うことになりますので、対象の従業員の方の報酬が下がらない場合でも、念のため、手続き申請を行っておくのが良いでしょう。

後になって、退職された従業員から「60歳到達時等賃金月額証明書」を依頼されるケースが意外とあります。実際に、こんなご質問をいただいたことがあります。

Q:60歳到達賃金証明書ですが、60歳定年の方がいます。

その方が4/10生まれで、4/9が定年退職日になります。

4/9に資格喪失届を提出するのですが、60歳到達賃金証明はこの場合、「提出できない」のか「資格喪失と一緒に提出する」のかどちらになるのでしょうか?

答えは、提出は可能です。また、資格喪失後でも提出が可能です。

当社でも退職後(雇用保険喪失後)転職先で高年齢雇用継続給付金の申請ができる、申請できる可能性があるということで手続き依頼を受けることがあります。

まとめ

特定の年齢に到達するタイミングで生じる給与計算の変更や手続きについては、把握して整理しておくことが大切です。

現在、特定の年齢で生じる手続きはすべて電子申請で対応が可能です。

事前に整理をしておけば、Charlotte(シャーロット)の予約申請機能を利用し、事前に申請処理を済ませることも可能です。

会社が行う手続きに関しては、電子申請で対応することを推奨します。