プロが教える! 電子申請導入のポイント

第19回

労使協定の届出は電子申請で対応できます。

事業場が多い会社は自社運用に合った申請方法を見つけましょう

- #労使協定

- #労働基準監督署

- #本社一括届出

- #労働保険

ここがポイント!

- 36協定は、協定締結してから労働基準監督署へ届出

- 電子申請なら、本社一括届出が可能

- Charlotteなら、今まで運用していた事業場ごとの届出でも事業場が多ければ多いほど36協定の届出が楽

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

労使協定とは、会社と労働者の代表との間で結ぶ、書面による協定のことを言い、締結することで、労働基準法等で定められている会社の義務が免除・免罰されるといった効果があります。

今回は労使協定(36協定を中心に)についてお伝えします。

目次

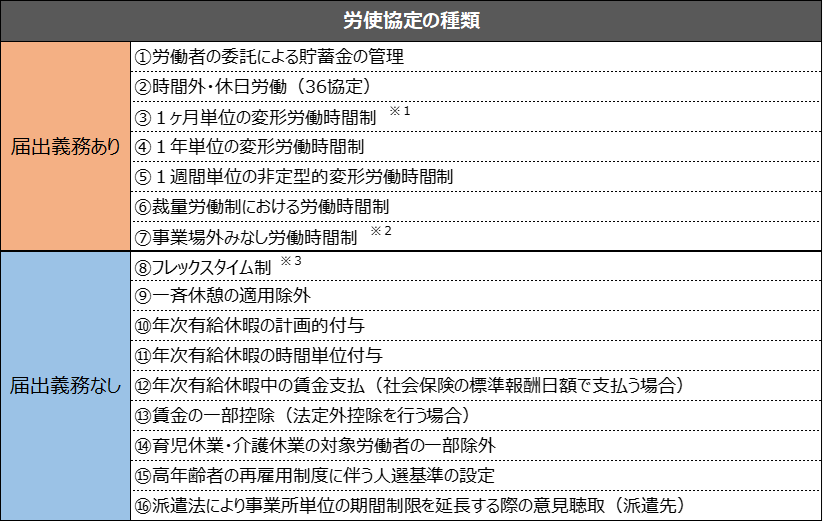

1. 16種類の労使協定

労使協定には数多くの種類がありますが、そのなかには「締結をしたうえで、労働基準監督署に届出をしなくてはいけないもの」と「締結だけで、届出の必要がないもの」の2種類があります。

※1 就業規則に規定した場合、必要なし。

※2 協定で定めた時間が法定労働時間(8時間)以下の場合、届出義務なしとなる。

※3 清算期間が1ヶ月を超える場合(上限3ヵ月)は労使協定の届出が必要。

①は届出後も毎年、使用者が報告書を作成して提出する必要があります。

また、②~⑦は届出後も毎年、労使で締結して提出する必要があります。

2. 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)とは?

ここからは、労使協定の中でもよく耳にする、表1の②「時間外・休日労働(36協定)」についてお話していきます。

この協定は労働基準法 第36条に規定されていることから、通称「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

労働基準法では本来の労働時間は「原則1日8時間、1週間40時間まで」となっていますが、会社によっては1日8時間を超えて労働をする場合があります。

その場合、36協定を締結することにより、時間外労働や変形労働時間制で1日8時間を超えての労働が可能となります。

よって、時間外労働を1分でも行うことが予定される場合、36協定を締結し、労働基準監督署への提出が必要となります。

ここからは、36協定で定めることができる上限時間・有効期間・締結の流れについて詳しくお話していきます。

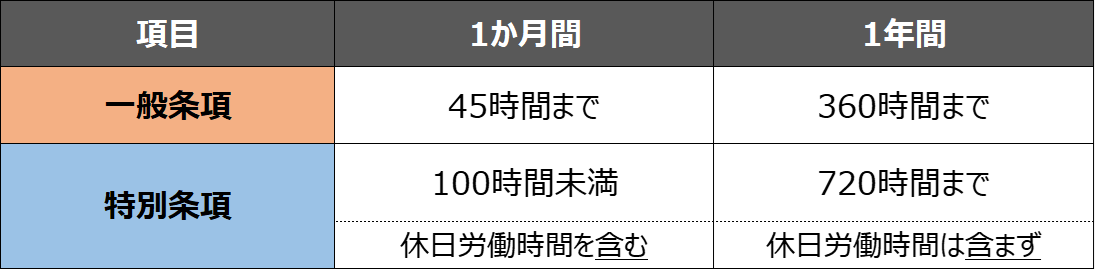

36協定で定めることができる上限時間

時間外労働月45時間を超えられるのは年間6回が限度です。

補足:特別条項

- 通常の時間外の上限は45時間/月、360時間/年となりますが、臨時的な業務により、通常の上限を超えて時間外労働を行わなければならないことが予想される場合、「特別条項付き協定」を締結することで上限時間を延長することができます。

- 1か月100時間未満(年6回まで)、2か月~6か月の平均が80時間未満であること。

- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置が必要です。

(有給休暇をまとめた日数取得してもらう、医師による面接指導を受けるなど)

36協定の有効期間

原則、有効期間は1年間となります。

毎年、労働者と締結を行い、労働基準監督署に提出する必要があります。(4月に更新する会社が多いです)

36協定締結の流れ

協定届(協定書も兼ねる)を作成 ⇒ 労働者代表を選任※1 ⇒ 協定届の締結 ⇒ 労働基準監督署へ届出※2 ⇒労働者へ周知

2021年4月から協定届への労使の署名・押印が廃止されました。

署名・押印は廃止されましたが、労使での協定書の締結は必要となりますので注意が必要です。

(協定届が協定書も兼ねるのであれば、署名・押印が必要です)

※1 労働者代表の選任が必要

労働者代表を選出し、労使間で協定の締結を行う必要があります。(労働組合がある場合は労働組合の代表者)

選出方法は立候補や投票などとなります。(労働者の過半数が選任を支持していることが必要です)

※使用者から労働者代表を指名し、選任することはできません。

※管理監督者の方は労働者代表にはなれません。

※2 労使の押印は不要です。

※2 提出のタイミング

36協定は、締結し、労働基準監督署に提出を行うことで、効力が発生します。

そのため、必ず更新日の前に労働者と締結を行い、労働基準監督署に提出を行いましょう。

36協定の届出を怠り、労働者に時間外労働をさせた場合、罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)があります。

(例)更新日が4月1日にもかかわらず、4月20日に提出した場合

⇒4月1日~4月19日は時間外労働ができない期間となります。

36協定以外で変形労働時間制を採用している事業場

36協定以外で変形労働時間制を採用している事業場では、変形労働時間制の協定の締結と届出が必要です。

以下で、主な変形労働時間制2種類について説明します。

①変形時間労働制 (1年単位、1か月単位)

業務に閑散期のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、

かつ閑散期に短い労働時間を設定することにより、効率的に労働時間を配分して、

年間の総労働時間の短縮を図ることを目的にしたものです。

冒頭でもお話しした通り、労働基準法では本来の労働時間は「原則1日8時間、1週間40時間まで」となっていますが、

変形労働時間制を取り入れていれば、閑散期と繁忙期で月・年単位の労働時間の短縮・弾力化が可能となります。

一般条項

1か月:42時間まで

1年間:320時間まで

②裁量労働制

業務の性質上、遂行の手段や方法を労働者の裁量に委ねる必要がある職種や業務において採用することが可能な制度です。

<専門業務型裁量労働制>

厚生労働省令により定められた19業務が対象となります。(証券アナリスト、弁護士、公認会計士、税理士業務等)

<企画業務型裁量労働制>

事業の運営に関する企画、立案、分析の業務が該当します。

※労使委員会の設置、6か月に1回の定期報告の届出が必要。

3.電子申請でしか対応していない「本社一括届出」とは?

2021年3月末以前の36協定申請方法は、各事業場は、協定締結後に管轄する労働基準監督署に提出を行っていました。

ですが、電子申請だけ本社が各事業場の協定届を一括して届出する「本社一括届出」が可能となっています。

※電子申請(単一事業場、本社一括届出)では、電子証明書の添付は不要です。

※本社一括届出の場合、本社で締結した届出の上限時間などが、各事業場にも反映されます。

一括届出ができる条件は下記3点において全ての事業場が同一の場合です。

- 「延長することができる時間数(1日/1か月/1年)」

- 「労働させることができる法定休日の日数」

- 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」

例1)本社 9:00~18:00(8時間労働)、支店 11:00~20:00(8時間労働)であれば、所定時間が同じとなるため、届出できます。

例2)事業の種類や労働者の人数、事業場名称が異なっても届出できます。

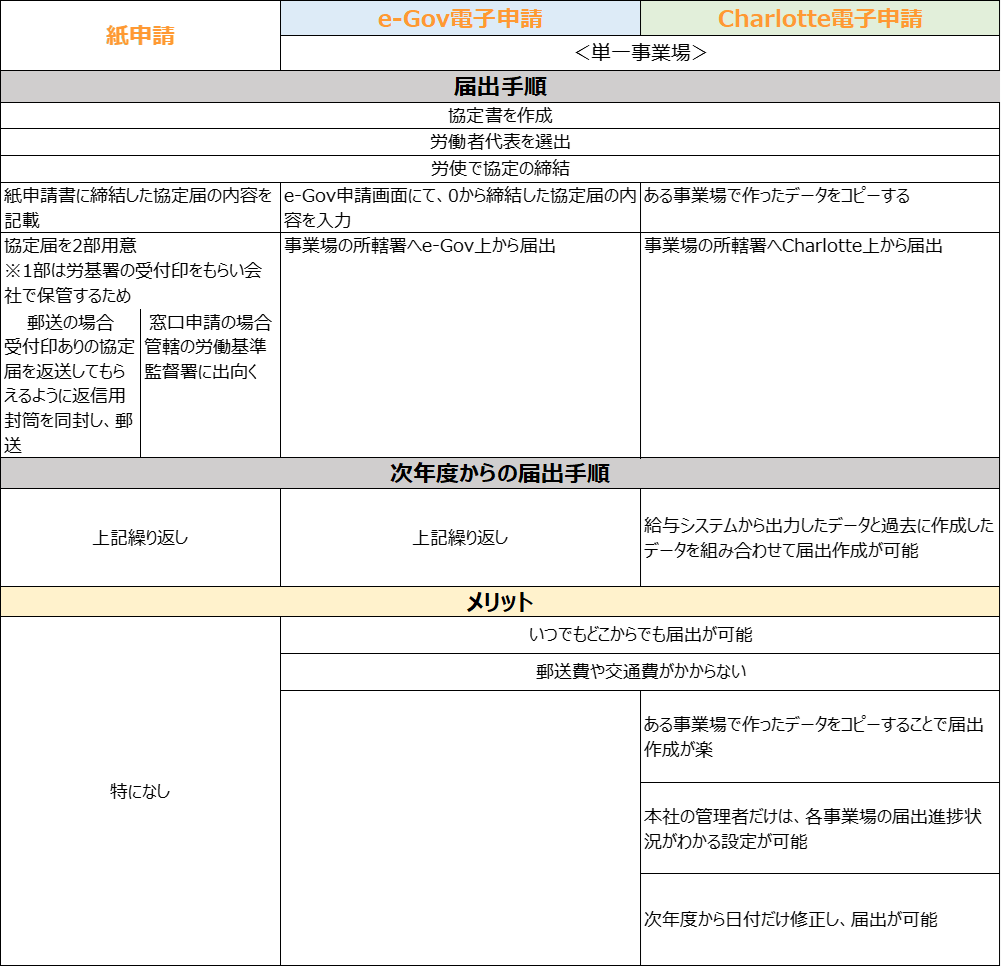

ここからは「紙申請・電子申請・Charlotte(シャーロット)電子申請」単一事業場の届出手順と、次年度からの届出手順、それぞれのメリットをお伝えします。

4. 実際にいただいた質問をご紹介

ここでは、私が業務中にいただいたご質問を一部ご紹介いたします。

以下3点において全ての事業場が同一の場合、具体的事由が異なっても本社一括届出が可能です。

- 「延長することができる時間数(1日/1か月/1年)」

- 「労働させることができる法定休日の日数」

- 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」

97事業場だけ本社一括届出が可能です。

条件に当てはまらない3事業場は単一事業場として届出が必要となります。

何か、切り替える上で必要な手続きはありますでしょうか?

ありません。

まとめ

弊社では、昨年の3月末から電子申請で36協定の届出を行っています。

本社一括届出を行った感想として、各事業場情報を入力したCSVファイルさえ作成できれば、届出は難しくありません。

一定の条件を満たす必要はありますが、事業場数が多い会社は検討してみてはいかがでしょうか。

本社一括届出に限らず電子申請を行うことは、時間的にも郵送コスト的にも便利だと感じました。

来年以降も36協定の届出は、電子申請で対応していきます。