プロが教える! 電子申請導入のポイント

第28回

育児介護休業法の改正で育児休業取得者の管理が複雑化。

あらかじめ整理しておきましょう。

- #育児休業

- #社会保険

- #雇用保険

- #産後パパ育休

ここがポイント!

- 育児介護休業法の改正内容のポイント

- 今後考えられる労務担当者への影響は?

- 会社側の育児休業取得者の適切な管理方法は?

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

令和4年10月1日に育児介護休業法の改正により、育児休業のルールが大きく変わります。

ルールが変更となることで、労務担当者への実務の影響や育児休業取得者の管理など負担が増すことが予想されます。

今回は、改正法の実務への影響と管理方法についてお伝えします。

社会保険料の免除等のルールや管理の詳しい内容は、次回以降のコラムでお伝え予定です。

目次

1. 育児休業改正のポイント

育児介護休業法(正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)の改正法が、令和4年(2022年)4月から段階的に施行されています。

現行の制度との違いや改正法のポイントをまとめると、次のとおりです。

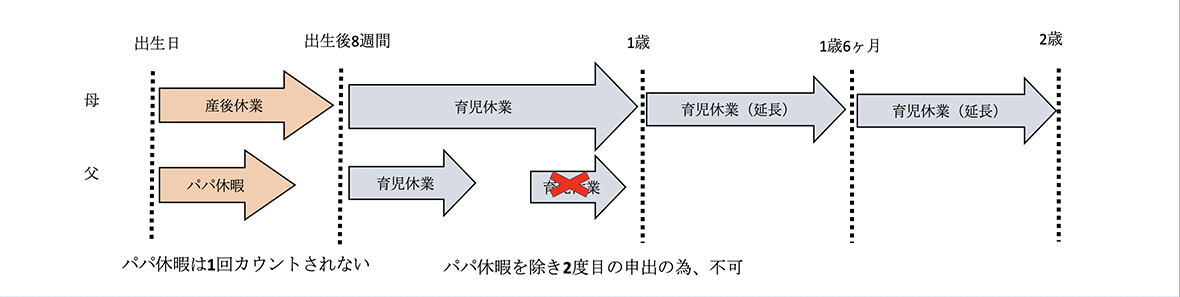

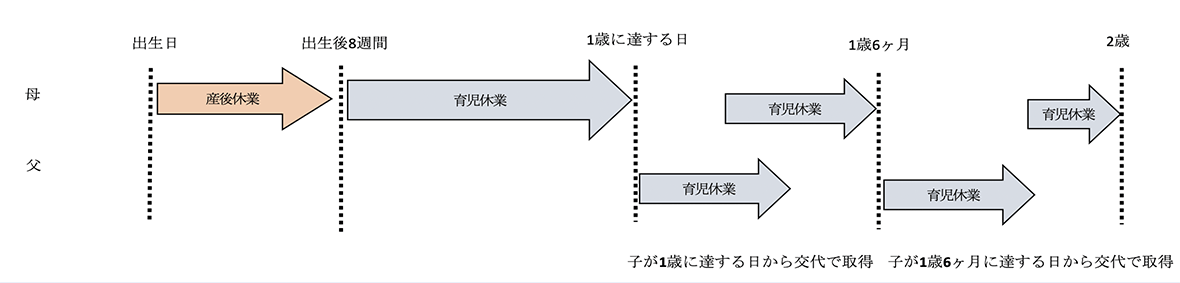

図1

現行

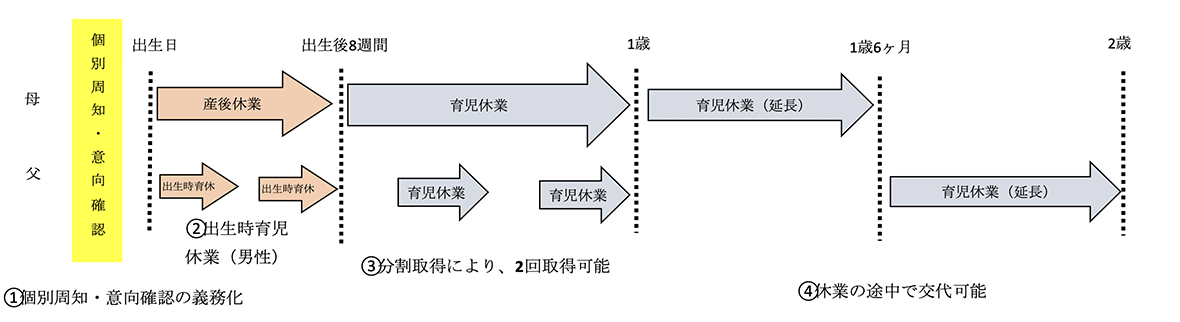

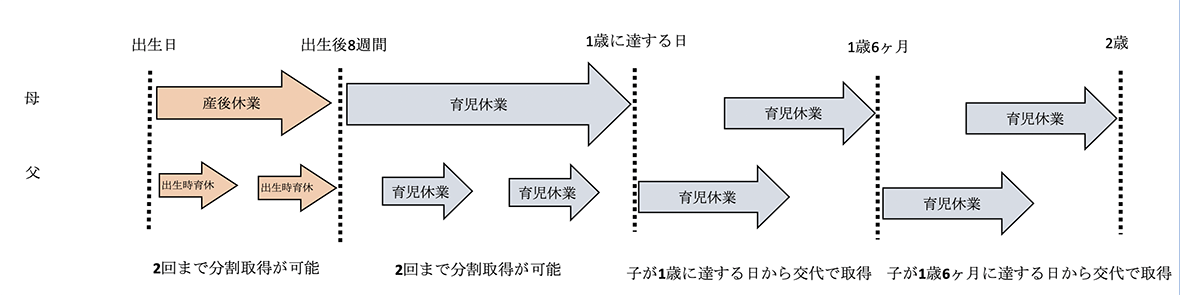

図2

改正後

改正内容のポイント

① 妊娠・出産の申出をした従業員への個別周知・取得意向確認義務化(令和4年4月1日改正)

育児休業の制度の説明、取得を希望する従業員が円滑に取得できるよう会社がサポートする必要があります。

② 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(出生時育児休業)(令和4年10月1日改正)

今回の改正法で導入された制度で、「産後パパ育休」とも呼ばれます。

4週間は分割して2回まで取得可能です。

配偶者の出産予定日から通常の育児休業を取得することもできます。

休業中は育児休業給付金の受給が可能です。

③ 育児休業が分割して2回(現行は1回のみ)まで取得可能(令和4年10月1日改正)

母、父ともに子が1歳に達するまでの間、2回まで分割取得可能です。

休業中は育児休業給付金の受給が可能です。

④ 子が1歳以降、休業の途中で交代取得可能(令和4年10月1日改正)

保育園に入園できない等、特別な事情がある場合、適用となります。

母、父ともに1歳から1歳6ヶ月の間に1回、1歳6ヶ月から2歳の間に1回取得できます。

※ 子が1歳、1歳6ヶ月に達する時に母、父いずれかが育児休業を取得していない場合は延長交代の育児休業の取得はできません。

⑤ 休業中の就労について(令和4年10月1日改正)

事前に労使協定の締結があれば、一定の範囲で就労可能です。

(現行は一時的・臨時的の場合のみ)

2. 労務担当者への影響と今後想定される実例

労務担当者への影響

労務担当者に必要とされる対応は、主に次の3つです。

育児休業制度の周知と説明

従業員の理解不足が要因となり、休業の申出をしないことを防ぐため、制度の説明と休業中に受けられる給付金の説明が必要です。

労務担当者は、分割取得や交代での取得が可能となる条件の理解などが不可欠となります。

男性の育児休業取得者の増加

女性の場合、お子様が1歳になるまでか、保育園の入園が決まるまで比較的長く育児休業を取得する傾向がありますが、 ルール変更により、男性の場合、短い期間での育児休業の取得が可能となります。

事前の取得希望の確認など、希望される方のスケジュール管理や手続きの案内など従来よりも業務の工数が増えます。

1歳以降の育児休業の取得について

お子様が1歳を超えての育児休業を取得することになった場合、従業員の配偶者の状況(育児休業中か)などの確認が必要となります。

また、1歳以降の育児休業は、従来通り特別な事情(保育園に入園できない等)が必須条件となります。

誰が何回取得したかなど、過去の取得状況なども再度取得が可能なのか確認のために履歴を残しておく必要があります。

今後想定される実例

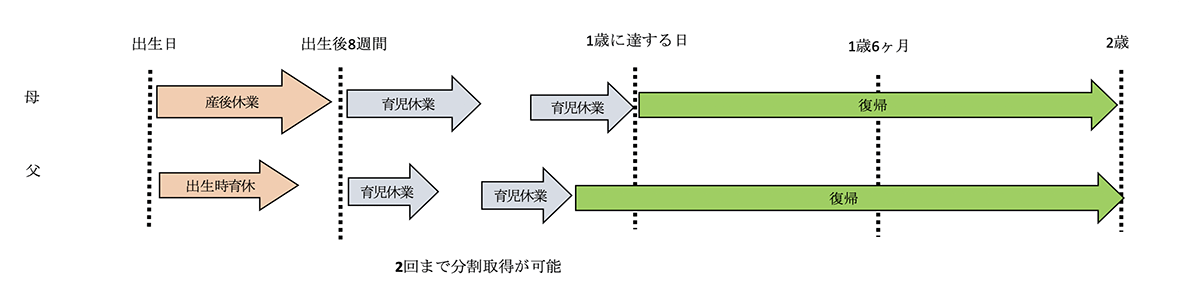

① 1歳までの分割取得(2回まで)可能(母、父ともに)

※パパ・ママ育休プラス制度に該当した場合、子が1歳2ヶ月までの間に取得可能。

図3

② 育児休業の交代取得(1歳以降)

1歳以降は保育園に入園できない、配偶者の育児休業の取得状況などの条件を満たす必要があります。

図4

③ 男性は条件が整えば、最大で6回育児休業を取得することが可能

図5

3. 会社の対応(育児休業取得者の管理について)

① 従業員の取得回数と期間の管理について

人事管理ソフトの従業員情報に育児休業の取得実績の履歴を残す、人事管理ソフトに履歴を残すことができない場合は管理表を作成して対応します。

管理表を作成する場合、出生時の育児休業の有無と、それぞれの時期(産後8週間、お子様1歳到達・1歳6ヶ月到達・2歳到達時期)にどのくらいの期間を取得したか確認できるようにすると管理しやすいと思います。

また、お子様1歳到達後に交代で育児休業を取得する場合、配偶者の方の取得状況の確認が必要となります。

取得を希望される従業員の方には、事前周知や意向確認の際、1歳到達・1歳6ヶ月到達の3ヶ月程前に交代で取得するのかを報告してもらうよう、あらかじめ伝えておくのが良いと考えます。

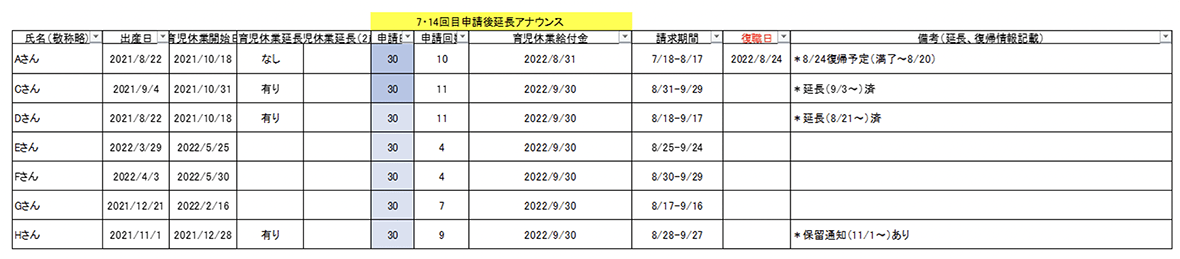

② 育児休業給付金の申請管理について

育児休業を分割取得、交代取得などした場合、申請期間が当初から変更となります。

取得者が多い場合、申請可能な時期の管理などが煩雑になる可能性がありますので、あらかじめ申請時期を決める(月2回にまとめて申請するなど)必要があります。

(例)月2回申請(毎月15日、月末)に分けて申請を行う。

15日の申請:毎月1日~15日の間で申請が可能な人の申請を行う

30日の申請:毎月16日~月末の間で申請が可能な人の申請を行う

管理リストを15日申請者と月末申請者に分けて管理し、まとめて申請を行うことで労務担当者の負担軽減につながると考えます。

備考欄には延長、復帰情報を記載しましょう(今後は出生時育児休業等の情報を記載予定)。

表1

※ 表1については、これが正ではなく、当事務所も新しい改正で実際に運用してみないとどういう形が必要かを見極め切れておりません。そのため、今後改善があれば周知していければと考えております。

まとめ

10月の改正法の一部施行により、従来よりも育児休業取得者の管理が煩雑になります。

まずは育児休業制度を理解した上で、実務を行い自社に合った管理方法を確立していく必要があります。

男性、女性ともに育児休業を取得しやすくなったことで労務担当者の負担は増えますが、会社として上手く対応できれば、仕事と育児を両立できる職場となり、従業員の定着や新たな入社者にも良いアピールになります。

次回は10月1日以降の育児休業給付金と社会保険料免除についてお伝えします。