プロが教える! 電子申請導入のポイント

第6回

賞与の支給があった場合、賞与支払届の提出が必要です。

あらかじめ整理して申請に備えましょう!

- #賞与支払届

- #雇用保険

ここがポイント!

- 添付必須書類には総括”表”と”票”がある

- Charlotteなら、年金事務所だけでなく、健康保険組合の電子申請に対応

- Charlotteなら、電子申請の際に必要なCSV形式届書総括は自動生成

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

間もなく12月を迎え、多くの会社で賞与が支給される時期が近付いております。

従業員に賞与を支給した場合、全国健康保険協会か健康保険組合、年金事務所に賞与支払届の提出が必要です。

今回は賞与支払届の申請時のポイントをお伝えします。

目次

1. 健康保険組合のマイナポータル電子申請に対応しているCharlotte(シャーロット)

現在、労働保険、雇用保険、社会保険の大半の手続きが電子申請(e-gov電子申請システム)で申請が可能になりましたが、健康保険組合に加入している会社は、健康保険組合と年金事務所それぞれに手続き申請をしないといけない状況に変わりはありませんでした(協会けんぽへ加入している会社は年金事務所への提出のみ)

健康保険組合もマイナポータルでの電子申請に対応することになり、手続きの度に手書き・電子媒体化(CDなど)する必要がなくなると思いましたが、マイナポータルの導入にはGビズIDの取得などいろいろと手間がかかるため、導入に消極的になっているところでした。

そんなとき、Charlotteでは健康保険組合マイナポータル電子申請にいち早く対応するとご連絡いただきました。

とても助かりました。

すでにCharlotteを使用している私たちのような方や、まだご利用ではない義務化対象企業にも無償で提供しているサービスがあるそうです。

詳細は以下からご確認ください。

Charlotte Kenpo

2. なぜ賞与支払届の提出が必要なのか?

賞与を支給すると社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が発生します。

その保険料を算出・納付するため、会社が行わなければならない手続きとなります。

厚生年金保険は保険料を算出し納付することで、将来、従業員の方が受給する年金額に反映されますので、提出が漏れてしまうと、受給できる年金額に影響が出ます。必ず申請を行いましょう。

賞与支払届の計算はそれほど複雑ではありませんが、提出までの準備期間が短い上に、年3回ほどと少ないため、提出忘れには十分注意が必要です。

※ 賞与支払届の提出期限は支給日から2年以内です。2年を経過すると保険料の時効が成立し、提出ができなくなりますので注意しましょう。

3. 紙申請・CD申請・電子申請では必須添付書類が異なる

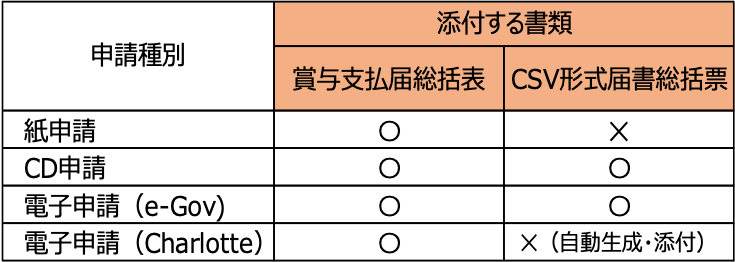

賞与支払届には”表”と”票”があることをご存じですか?

電子媒体申請を行う場合は”票”が必要となります。注意しましょう。

添付書類については表1をご確認ください。

必須添付書類列に〇の付いている書類を添付しないと、年金事務所と健康保険組合で賞与支払届の提出がされていない扱いとなり、会社に提出の督促状が届いてしまいます。

表1

※ 電子媒体に付番されるFD通番および申請件数が一致しているかの確認を行うために、”CSV形式届書総括票”が必要になります。

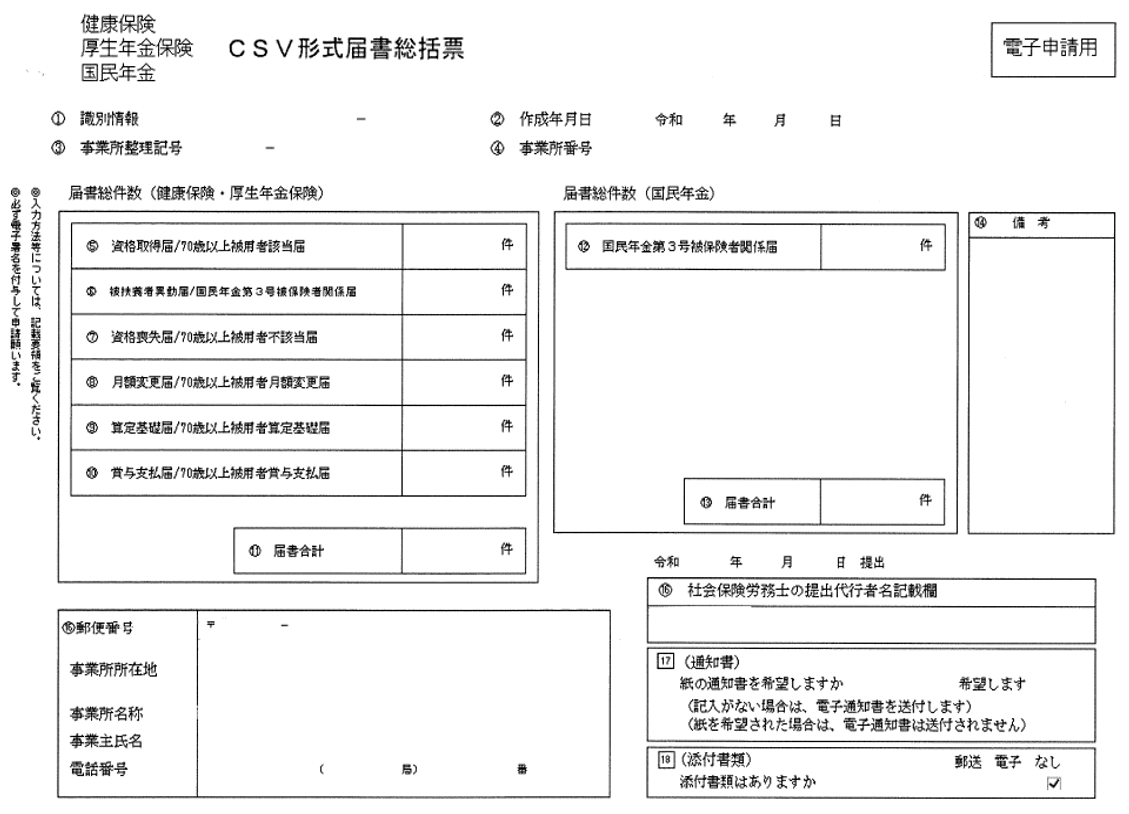

電子申請の場合

賞与支払届総括表とCSV形式届書総括票の添付が必須です。

◆e-Govの場合◆

以下の3工程の作業が必要です。

①CSV形式届書総括票の入力 ※e-Gov画面1

②人事給与システムから書き出したCSVデータのアップロード

③賞与支払届総括表の添付

※添付方法の詳細は、第4回コラムの「2. 窓口申請と電子申請では添付書類の添付方法が異なる」を参照ください。

e-Gov画面1

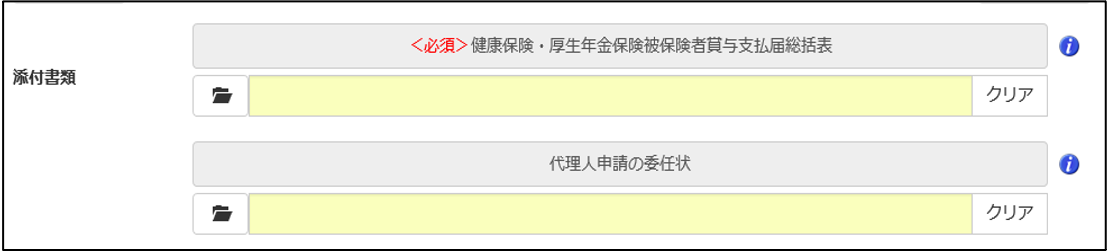

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

賞与支払届総括表のみを作成し、添付するだけです。

CSV形式届書総括票を自動生成するため、作成し添付する手間が省けます。

この点、とても私は気に入っています。複数名を1枚に載せ、作成できるからそんなに手間が削減できないのではないかと感じる方もいらっしゃるかと思います。

ですが、1枚でも作成する書類が減ればそれだけの確認する手間・ケアレスミスなどが減り、精神的にもより楽な申請になります。

+αポイント1

添付書類欄に<必須>となっている箇所に添付をせず申請ボタンを押下すると、エラーとして表示してくれるため、添付漏れを防いでくれます。

※手続きごとに<必須>添付書類欄の書類名が異なります。

Charlotte画面1

4. もし、返戻となってしまった時の対処法

電子申請の場合

◆e-Govの場合◆

人事給与システムから再度データを書き出し、一から手入力で作成し、申請を行う必要があります。

再度一からCSV形式届出書総括票の入力と前回申請時に使用した賞与支払届総括表の添付を忘れずに行ってください。

申請方法に関しては、上記の「3. 紙申請・CD申請・電子申請では必須添付書類が異なる」で説明しています。

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

人事給与システムから再度データを書き出す必要はありません。

申請時作成した画面を表示させ、再申請を行いたい被保険者をCharlotte(シャーロット)上で選択するだけです。

必須添付書類は賞与支払届総括表のみを作成し、添付するだけです。

Charlotte画面2

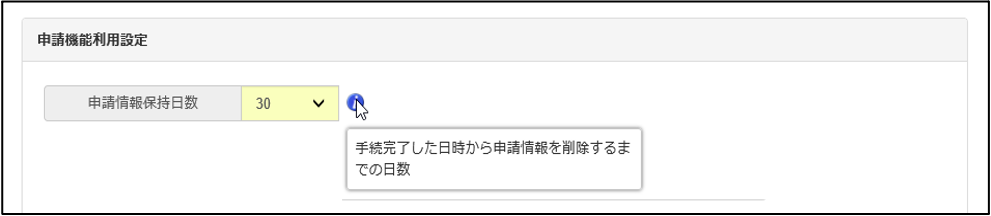

+αポイント2

申請情報保持日数が最大で30日保管できます。個人情報を長く保管しない前提のサービスですのでクラウドからの情報流出のリスクがなくなります。

また、データを保管しないメリットとして人事給与システムと情報の二重管理をしなくてもよいので手間がなく、助かっています。

※ 申請データは削除されますが、申請実績は削除されません。

Charlotte画面3

5. こんなときどうする? 賞与支払届

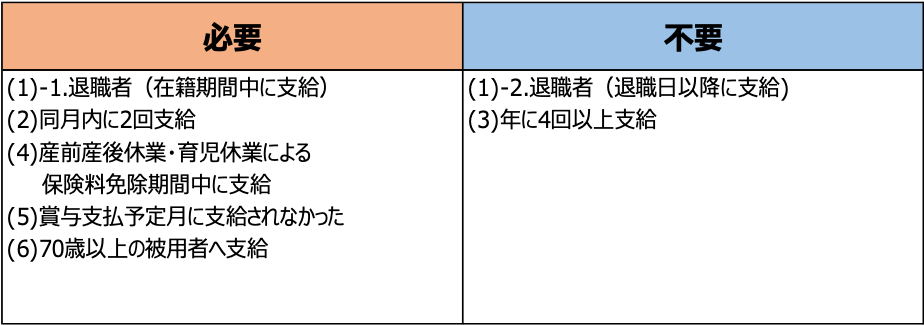

様々な事情を持った従業員へ賞与を支払う場合があります。

今回は主な6つのケースを選出し、賞与支払届の手続きが必要か不要かをお伝えします。

表2と以下の説明を併せてご確認ください。

表2

(1) 退職者の賞与支払届

(1)-1.在籍期間中に支給された賞与は賞与支払届の提出が必要です。 例:12月10日支給 12月11日退職

(1)-2.退職日(資格喪失日)以降に支給された賞与は賞与支払届の提出は不要です。 例:12月10日支給 12月5日退職

(2) 同月内に2回賞与が支給された場合

賞与支払届の提出が必要です。

例:12月10日支給 300,000円 12月25日支給 200,000円場合、12月25日支給として合算した500,000円で提出を行います。

(3) 年に4回以上賞与が支給された場合

賞与支払届の届出は不要です。

年(7月~6月の1年間)の間に4回以上の賞与が支給された場合は、通常の報酬(定時決定)に含めます。

※ 元々、賞与は年2回支給予定で、たまたま4回の支給となった場合も賞与支払届の提出は必要です。

例:賞与額の合計840,000円(4回支給した合計額)

840,000円÷12ヶ月=70,000円を毎月の報酬に含めます。

定時決定(算定)時であれば、4月、5月、6月の各月の報酬に70,000円を加算して、標準報酬の決定を行います。

※ 随時改定(月額変更届)の際も月の報酬に加算します。

※支給された賞与が異なる性質のものであれば、それぞれカウントされ、1回となります。

例:12月10日支給(冬季賞与) 1回目

12月25日支給(決算賞与) 2回目

例:12月10日支給(冬季賞与)

12月25日支給(冬季賞与)両方合わせて1回目

(4) 産前産後休業・育児休業による保険料免除期間中に賞与が支給された場合

賞与支払届の提出が必要です。

保険料の対象にはなりませんが、年度累計の対象、年金額に反映されるため、提出が必要です。

(5) 賞与の支払予定月に賞与が支給されなかった場合

賞与支払届総括表の届出は必要です。

※ 不支給として届け出ます。

(6) 70歳以上の被用者が賞与を支給された場合

70歳となり、厚生年金の資格を喪失しても賞与支払届の提出が必要です。

70歳以上でも届出が必要なのは年金支給額の調整のためです。

※ 年金受給者でも年金額+給与・賞与収入が一定の基準を超えると年金の支給額が調整されます。

また、2018年から様式が変更され、提出の際、基礎年金番号若しくは個人番号(マイナンバー)の情報が必要となります。

<豆知識>

厚生年金保険の被保険者整理番号は、基礎年金番号とは異なります。

70歳以上になっても基礎年金番号はあります。

70歳以上になると厚生年金の資格を喪失するため、厚生年金保険の被保険者整理番号がなくなります。

事務センターでは70歳以上の方については整理番号ではなく、マイナンバーか基礎年金番号での処理となるため、申請時に記載する必要があります。

まとめ

義務化対象の企業にとっては、健康保険組合の電子申請(マイナポータル)とどう向き合うべきか、企業側の課題でもありますよね。

支給人数が多いと紙申請の場合、時間と労力がかかりますが、電子申請にすれば少ない労力で申請が可能です。

Charlotte(シャーロット)では健康保険組合義務化対象の企業へ義務されている3つの手続きを無償提供しているため、この機会に是非、電子申請で作業効率を上げていきましょう。

詳細は以下からご確認ください。

Charlotte Kenpo