プロが教える! 電子申請導入のポイント

第12回

労働保険の申告手続き(年度更新)が迫っています。

早目に準備を行い、電子申請で申告を行いましょう!②

- #労働局

- #労働基準監督署

- #労働保険

ここがポイント!

- 二元適用事業(継続・一括有期事業)は労災保険と雇用保険を分けて、保険料の申告・納付を別に行う

- 二元適用事業(継続・一括有期事業)は加入している保険によって最大3種類の年度更新を行う

- Charlotteなら、まず労働保険だけの利用も可能

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

前回(第11回)のコラムで年度更新の大まかな範囲と「一元適用事業(継続)」をメインに年度更新手続きの概要、注意点などについてお伝えしました。

今回は「二元適用事業(継続・一括有期事業)」についてお伝えします。

こちらの手続きも電子申請の義務化対象手続きとなっておりますが、二元適用事業の年度更新手続きは一元適用事業とは手続き内容が異なります。

本コラムでは、事前準備から申請までの流れを詳しく説明します。

なお、今年度の年度更新の書き方が5月20日に公開されました。

※ 詳細は、厚生労働省「令和3年度労働保険の年度更新期間について」を参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/

目次

1. 二元適用事業(継続・一括有期事業)とは

二元適用事業とは、労災保険と雇用保険を別個として取扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ個別に行う事業です。

以下の事業が該当します。

- 都道府県及び市区町村が行う事業

- 港湾労働法が適用となる港湾運送業

- 農林/水産の事業

- 建設の事業

次に、継続事業と一括有期事業とは、次のとおりです。

継続事業

事業の期間が予定されない事業のことをいい、一般的な事業が該当します。

※ 有期事業以外の事業が該当します。

一括有期事業

建設事業と林業の事業が該当します。

建設事業

- 元請工事を実施していること。

- 請負金額が1億8千万円未満の工事で概算保険料額が160万未満の事業であること。

- 4月1日から3月31日に完了した工事であること。

林業

- 素材の生産量が1,000立方メートル未満の事業であること。

- 概算保険料額が160万未満であること。

- 4月1日から3月31日までに終了した事業であること。

※ 上記の要件を超える工事などについては単独有期事業扱いとなります。

2. 二元適用事業(継続・一括有期事業)の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)で支払われた賃金の総額に保険料率を乗じて算定します。

1年毎に前年度の概算保険料を清算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を申告・納付する手続を年度更新といいます。

※ 詳細は、前回(第11回)コラム「1.年度更新とは ポイント3」を参照ください。

ポイント1

年度更新は年に1回行う。

申告期限は二元適用事業も毎年7月10日までに申告を行ってください。

※ 申請の流れについての詳細は、前回(第11回)コラム「2.年度更新の申請の流れ」を参照ください。

ポイント2

最大3つの申告書を作成し、申告を行う。

二元適用の会社で①労災保険(一括有期事業)②労災保険(事務所就労者)③雇用保険に加入している場合は、 申告書が最大3通送付されてきます。

用紙に印刷されている会社名などの情報に誤りがないかどうかまず確認しましょう。

※ 申告納付書の用紙は、今年度は5月末頃までに図1のような封筒で届く予定です。

図1

一括有期事業、事務所就労者とは

一括有期事業(通称:現場労災)

工事現場など現場で就労する方がケガなどをした場合に保険給付を受けられるもの

事務所就労者(通称:事務所労災)

現場以外の業務(営業、事務業務、作業場、資材置場、設計、総務など)でケガなど

<豆知識>

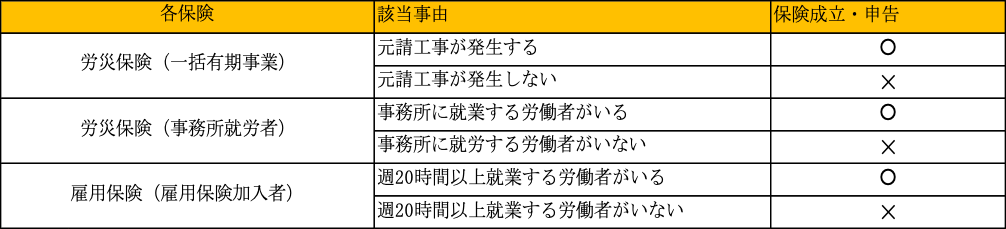

成立・申告する保険の種類について

二元適用事業でも会社の状況により、成立・申告を行わなくてもよいものがあります。

(例:元請工事が発生しない建設業の会社であれば、事務所労災と雇用保険の成立と申告のみ)

表1

ポイント3

保険料算出する際の対象賃金が異なる。

基本的な考え方は一元適用事業と変更はありませんが、各保険ごとに申告手続きを行う必要があります。

労災保険(一括有期事業)

支払賃金(工事に関わった業者全ての労働者の賃金総額)もしくは、工事の請負金額(3月31日までに完了した工事の合計金額)×労務比率で算出した賃金

※ 労災保険(一括有期事業)の賃金は、工事請負金額から算出することの方が多いです。労災保険(事務所就労者)

事務所に就労する労働者の賃金総額(4月1日から3月31日)の集計を行う。

雇用保険

雇用保険加入者の賃金総額(4月1日から3月31日)の集計を行う。

ポイント4

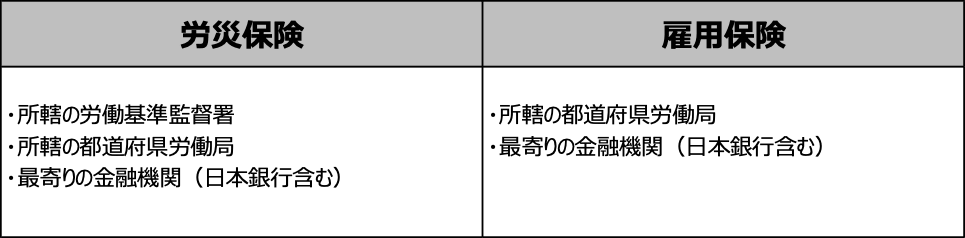

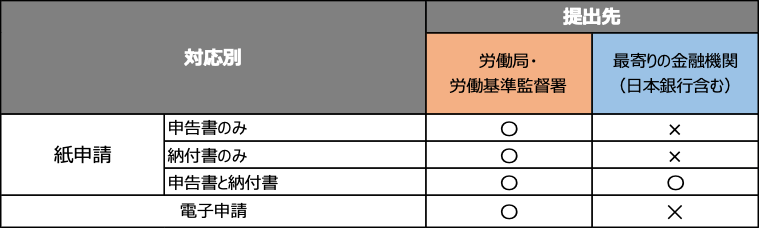

提出先に選択肢がある。

表2に記載されている提出先のいずれかに提出してください。

表2

ポイント5

提出先によっては対応可能なものと不可のものがある。

表3をご確認ください。

表3

紙申請の場合、最寄りの金融機関で申告と納付を行うことが多いです。

保険料を口座振替にしている会社は申告を労働基準監督署、労働局のいずれかに行うのみです。

ポイント6

建設事業は「報告書」と「総括表」、林業は「報告書」の添付が必須。

労災保険(一括有期事業)の申告書に添付します。

以下では、建設業をメインに説明します。

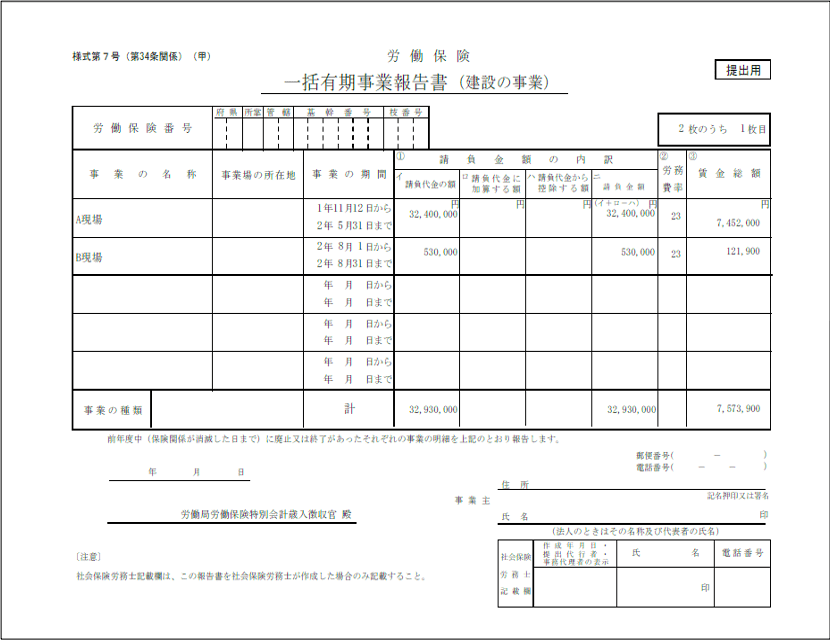

①一括有期事業報告書の作成

4月1日から3月31日に完了した工事がないか確認し、一括有期事業の報告書を作成する。

※ 厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

図2

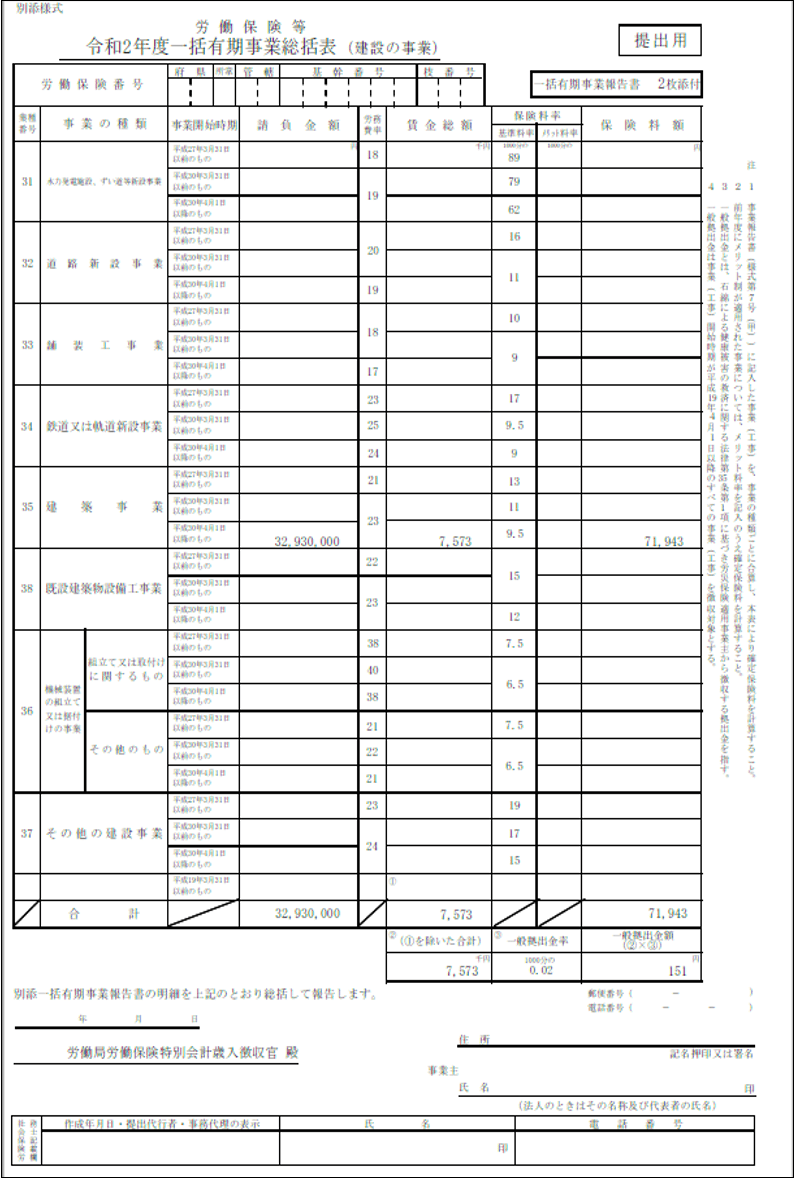

②一括有期事業の総括表の作成

※ 厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。

図3

3. Charlotte(シャーロット)で電子申請を行ってみよう。

電子申請をする際は以下の手続きを選択し、申告してください。

- 労災保険(一括有期事業) …… 労働保険年度更新申告(建設事業)

- 労災保険(事務所就労者) …… 労働保険年度更新

- 雇用保険 …… 労働保険年度更新

※ 労災保険(事務所就労者)と雇用保険を申告する企業は年度更新を2つ申告します。

※ 単独有期事業の場合、その事業の開始から終了までの全期間を単位として計算するため年度更新はありません。

◆e-Govの場合◆

6月1日が到来しないとe-Govの編集画面が公開されないため、申告手続きができません。

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

6月1日以前から申告書の作成・予約申請が可能です。

※ 詳細は、前回(第11回)コラム「3.紙申請と電子申請の違い・注意点 電子申請の場合」を参照ください。

意外と盲点だったことがあります。労働保険だけ効率化を行いたい企業様対応についてです。

大手建設業の方からのお問い合わせで「労働保険のみ自社で行っているので効率化を行いたい」と相談があったそうです。

二元適用となるような建設企業様では、雇用保険や社会保険など従業員に関わる申請は労務担当者様、労働保険の事業成立に関わる申告は各現場担当者様がメインで行うように業務分担を行っている企業様がほとんどです。

そのようなご相談を元に労働保険のみの電子申請が可能な環境を提供し、人事労務担当者様だけではなく現場担当者様も同様に申請を行う方として業務をサポートしていらっしゃるようです。

社労士の私でも、業界によって様々な課題があるのだと、企業の運用方法について改めて考えさせられたお話でした。

年度更新ももちろん、事業設立時に必要な申告も可能なため、Charlotte(シャーロット)ならではのサービスをお試しいただければ、業務をさらに効率化できるのではないでしょうか?

まとめ

二元適用事業の(継続・一括有期事業)は一元適用事業とは異なり、加入している保険によって申告書を作成し、提出先も複数ある内から選び申告します。

年に1回とはいいつつも、複雑な内容のため、年度更新が行える期間中のみに稼働をとられると他の業務を圧迫してしまいます。

そんな課題をCharlotte(シャーロット)の予約機能で解決できました。

申告手続きが可能となる6月1日よりも前に手続き申請ができるので、早期にお客様に手続きの完了報告ができ、早々に次の算定手続きに備えることが可能になりました。

時間に縛られず、他の業務との調整も楽になっています。

一括有期事業の報告書・総括表、労働保険の申告書も手書きで作成し、郵送で申請していたころと比べると、業務効率が大幅(30%減)に改善しました。

早期にCharlotte(シャーロット)電子申請を導入して良かったと日々感じています。