プロが教える! 電子申請導入のポイント

第16回

育児休業給付金の申請において要件変更がありました。

来年の改正内容を把握し、準備を始めましょう!

- #ワーク・ライフ・バランス

- #社会保険

- #雇用保険

- #ハローワーク

- #健康保険組合

- #育児休業給付金

ここがポイント!

- 育児休業給付の要件変更。産前産後休業開始日からカウントへ

- 育児休業を取得しやすい環境の準備と意向確認の措置が義務付け開始

- 男性の育児休暇「子の出生後8週間以内に4週間まで取得」「分割取得」「保険料の免除要件の変更」が可能に

社会保険労務士法人アールワンの西嶋です。

令和3年9月1日から育児休業給付金の申請において要件の変更がありました。

「仕事と育児の両方を会社全体で雇用形態に関係なく、パパママをサポートしていこう」という動きが見て取れる法改正となっています。

ですが、育児に関する制度は、全ての従業員が理解しているものではありません。

そのため、初めての妊娠・出産・育児などを経験する方にとっては、「どのように休業すればよいのか」「国や会社からの支援・援助はあるのか」「会社復帰することができるのか」など様々な不安を持つ方がほとんどです。

その場合、人事労務担当者は質問攻めにあうかと思います。法改正が多い社会保険手続きの1つである育児に関する手続きですが、今回は「何が変わったのか」「人事労務担当者は具体的に何をすればいいのか」などを踏まえて今後の育児休業の制度改正についてお伝えいたします。

1. 育児休業給付の被保険者要件が一部変更へ

こちらの法改正は令和3年9月1日から適用されています。

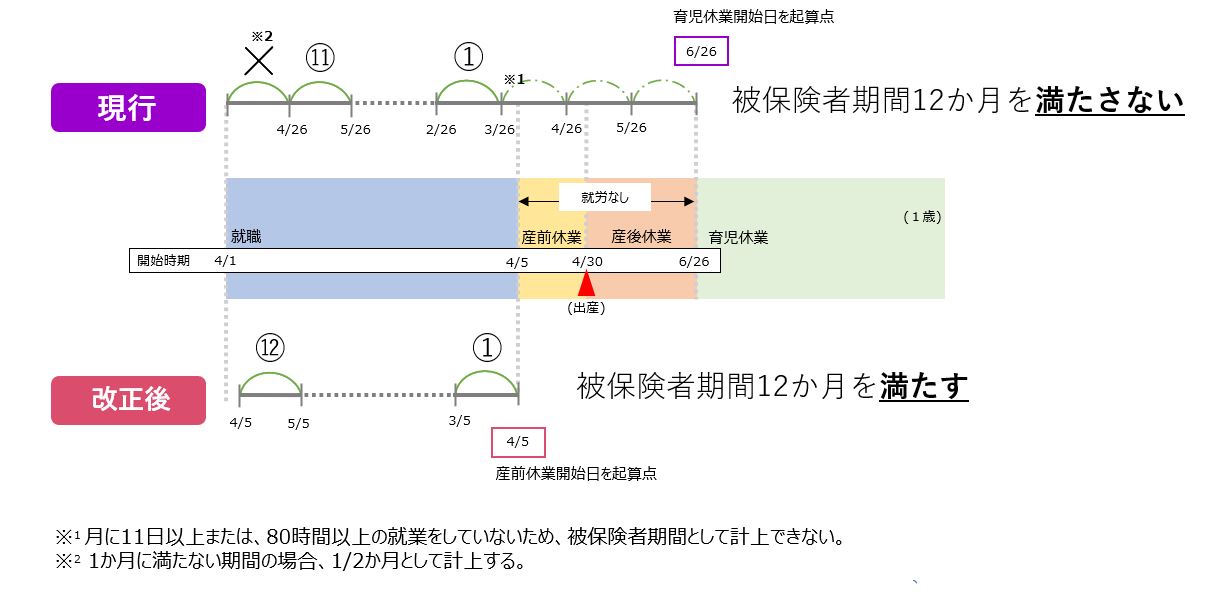

現行

育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上または、就業している時間が80時間以上の完全月が12か月以上あること。

改正後

産前休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上または、就業している時間が80時間以上の完全月が12か月以上あること。

<完全月とは>

被保険者期間算定対象期間が、1ヶ月あることを意味しています。

3月1日から3月31日だけではなく、3月15日から4月14日というように月初めではない場合も該当します。

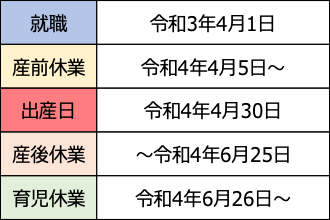

図1

※ 産前休業開始前に子の出産があった場合は「子の出生日の翌日」、産前休業開始前に母性保護のための休業をした場合は「その休業を開始した日」が起算点となります。

原則は、育児休業開始日を起算点として被保険者期間の確認を行いますが、受給資格の要件を満たさなかった場合、産前休業開始日を起算点として受給資格の確認を行うことになります。

法改正前では入社してちょうど1年の方は、育児休業開始日が影響して受給要件を満たせない場合があり、最低でも1年3ヶ月~4ヶ月程の加入期間が必要のため、該当被保険者にとっては少し煩わしい条件だったかと思います。

今回の法改正で、入社してちょうど1年(1年以上は必須)の方でも受給資格を満たせるようになります。

2. 産前産後休業開始日を起算点として申請する場合の注意点

- 令和3年9月1日以降に育児休業を開始している方が対象です。(男性は対象外)

- 賃金月額証明書の休業開始日は産前休業開始日を記載して申請を行います。

原則は育児休業開始日から受給資格の確認を行い、要件を満たさなかった場合、産前休業を入力・記載して申請を行います。

※ 添付書類として、産前産後休業の申出書(社内申請のフォームで可)が必要です。(休業開始日の確認のため) - 育児休業給付金支給申請書の支給単位期間は従来通り、育児休業の期間を記載します。

3. 今回の法改正で人事労務担当者が気にすべきポイントをPick Up

令和3年6月9日及び6月11日に育児介護休業法、雇用保険法、健康保険法の改正について公布されました。

今回の改正は、今後の会社対応、手続き実務に大きな影響があります。

以下に変更のポイントをお伝えします。

① 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の措置の義務付け ※令和4年4月1日施行

育児休業の取得の意向確認の面談等が義務化されます。

② 育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務 ※令和4年4月1日施行

育児休業に関する研修実施、相談窓口の設置などいずれかを講じる必要あり。

③ 1,000人超の企業に育児休業の取得状況の公表の義務付け ※令和5年4月1日施行

少なくとも年1回、育児休業の取得状況を公表することが義務付けられます。

まず、人事労務担当者は早い段階で該当従業員へ取得の意向確認が必要です。

そのためには、相談窓口をはっきり決めておくだけでも従業員の精神的負担を軽減できます。

では、人事労務担当者の負担を軽減するためには何を行えばいいのでしょうか?

育児休業の取得や手順を従業員の方に分かりやすいように資料作成をすることをおススメします。

分かりやすい資料を1部でも作成しておくだけで、従業員の方へ説明する時間を減らすことができます。

ですが、1から作成するには結構な労力が必要となります。

そこで厚生労働省が提供している「従業員の育児休業取得・職場復帰を支援するマニュアル」があります。

私が気に入っているのは「産休・育休復帰支援面談シート」です。

面談といっても具体的に何を確認すればいいのかが記載されているので便利です。

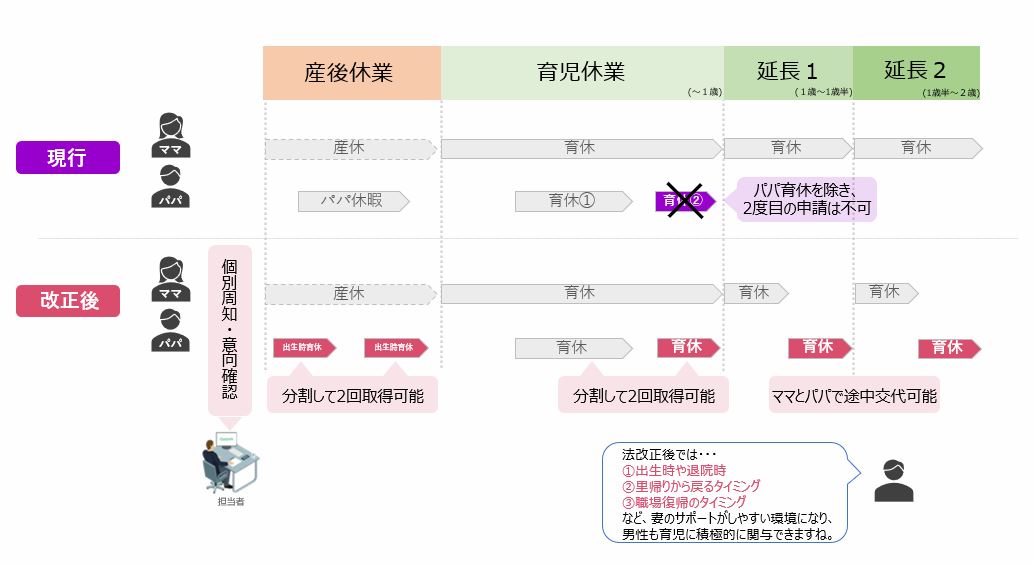

④ 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(男性向け出生時育児休業 分割取得可)※令和4年10月1日施行

※ 出生時育児休業給付金も創設されます。

※ 男性が出生時育児休業を取得するにあたり、不利益な扱い(降格、減給、不利益な配置転換など)をすることは禁止となります。

※ この改正により、パパ休暇は廃止となります。(女性の産後8週間以内に男性が育児休業を取得した場合2回目の育児休業を取得できる制度)

⑤ 分割取得可能2回まで(現行は1回のみ)※令和4年10月1日施行

⑥ 育児休業中の保険料免除要件の見直し(健康保険法の改正) ※令和4年10月1日施行

現行 :月の月末に育児休業を取得していれば、その月の保険料が免除

施行後:月の月末時点で育児休業を取得中に加えて育児休業期間に月末を含まない場合でも14日以上休業した月は保険料免除対象となる。

※ 月の月末に1日だけ育児休業を取得していれば、保険料免除となる現行の不公平なルールが見直されることになります。

特に、男性が育児休業を取得しやすいように変わった法改正です。

育児休業を取りたいタイミングは業務内容や家庭の事情により様々であると思います。

特に男性は「子の出生後8週間以内に4週間まで取得」や「分割取得」、「保険料の免除要件の変更」となったことで出産を終えた女性や女性の職場復帰のためのサポートが今まで以上に行えるようになります。

図2

一方、人事労務担当者としては、男性からの育児休業の申出が増加することが考えられるため、今まで以上に育児休業給付金に関する申請管理が重要となります。

さらに、出生時の男性向け育児休業の取得について、取得の2週間前の申出により取得可能となるため、申請する頻度も高まることと思います。

※ 労使協定により、1ヶ月前までの申出とすることも可能です。

例えば、

① 対象従業員によって異なる定期的に訪れる申請時期に提出

② 対象従業員によって異なる定期的に訪れる申請時期管理(次回申請日や延長のタイミングなど)

電子申請の場合

◆Charlotte(シャーロット)の場合◆

① 対象の従業員によって異なる定期的に訪れる申請を来る時期に合わせて申請書作成し、提出する必要はありません。

予約申請機能を利用すれば、事前に申請書類を作成し、設定した日時にハローワークへ自動申請することができます。

”長期休暇中に出社しないといけない…”等がなくなり、時間に縛られない運用が可能です。

➁ 対象の従業員によって異なる定期的に訪れる申請が漏れないようにエクセル等で申請管理し、次回申請を把握する必要がありません。

申請進捗管理機能を利用すれば、該当従業員申請時期等を一覧で管理ができ、次回申請のタイミング管理や給付金延長(1歳以降)のタイミングをお知らせしてくれます。

関連記事

まとめ

今回の法改正により人事労務として行うべきことはなんでしょうか?

「改正内容を把握・理解」「社内体制の整備」です。

改正内容は複雑ですが、今回の法改正で従業員は従来よりも柔軟に育児休業の取得が可能となります。

最近では仕事と育児の両立について、前向きに考えている従業員が増え、今回の法改正はその世間の流れに良い影響を与えることと思います。

子供の成長は早いものです。小さいときは一瞬で終わってしまうため、わが子の成長を間近で見たいと思う男性が最近は増えました。

さらに、女性の産後と職場復帰をサポートする男性も増えました。

そのような従業員の生活をアシストすることでワーク・ライフ・バランスに対する企業の支援ができるのではないでしょうか?

しかし、その分、会社や人事労務担当者の負担は増えてしまいます。

ですが、しっかりと従業員のサポートができる人事労務がある会社は従業員エンゲージメントに影響するため働きやすい職場づくりのためにも育児に関しての手当を受けやすい環境・職場復帰しやすい環境などをこの機会に整えることで従業員から喜ばれると思います。

人事労務担当者としても従業員が働きやすい環境づくりのために施行日間際で慌てることのないよう、就業規則改定や社内制度の整備、対応方法などを今からきちんと整えておきましょう。

今後も改正情報や手続きへの影響など随時発信していきます。